実体験から作った「親族が亡くなった後の手続きチェックリスト」を公開しておきます

親族が亡くなると、悲しむ間もなく多くの手続きに追われます。

わたしも昨年、母親が亡くなった際にいろいろな手続きを経験しました。

【関連記事】「大切な人が亡くなった喪失感」をどう乗りこえるか?わたしが1年半かけて見つけた一つの死生観

遺族がするべき手続きは意外と山積みです。

しかも時間との戦いのようなタスクさえあります。

そこで、わたしの備忘録が役立つかもしれないと思ったので、共有しますね!

事務処理はちょっとでも工夫して楽にすすめよう

まず、親族が亡くなった後の手続きは、本当に多岐にわたります。

精神的にも大変な時期ですが、一つずつ確認して進めていきましょう。

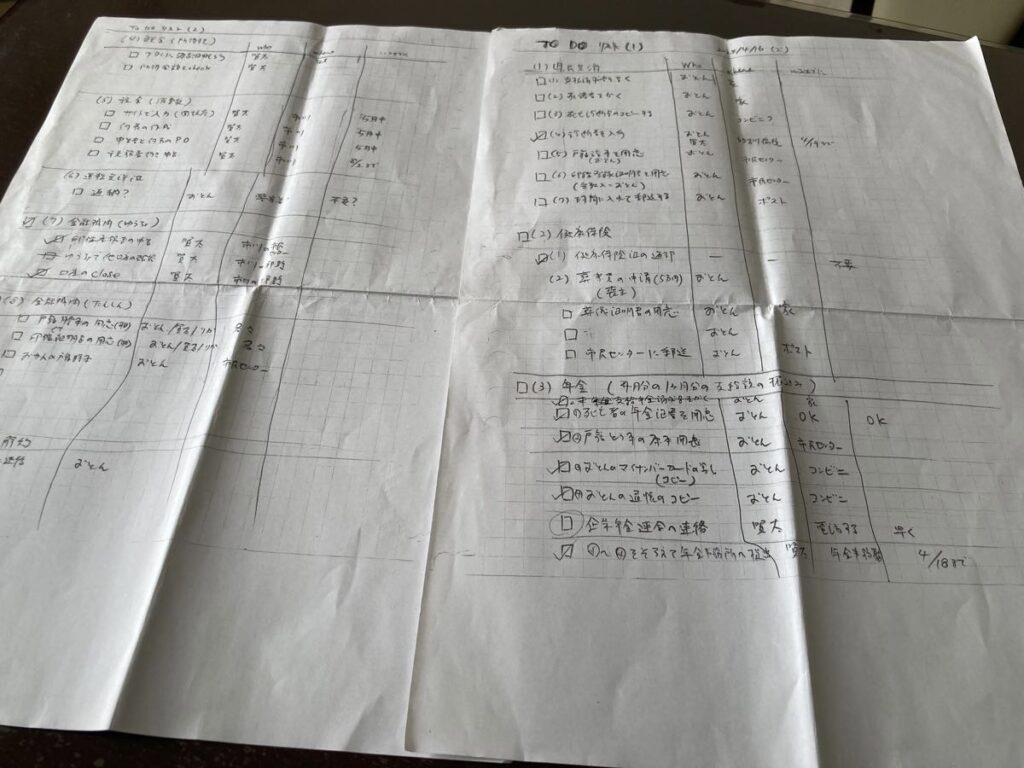

私の場合、ToDoリストを紙に書いて、チェックリストとして家族と共有していました。

分担を決めていつまでにどこで何をやるかを明確にしておくと気持ちも楽になります。

ちょっと仕事モードみたいになってしまいますが……。

また、事前に印鑑登録証明書と戸籍謄本が何枚必要かを把握しておきましょう。

すると、市役所に行く回数が少なく済みます。

必要書類を集めるだけでも手間と時間がかかりますので、なるべく効率的にまわったほうがいいですね。ビジネスライクな感じもしますが、家族の負担を考えると事務処理は早めに済ませたほうがいいかと。

葬儀後に必要な手続き一覧表

親族が亡くなった直後は、本当に慌ただしいです。

わたしの場合は「死亡届」や戸籍の調整といった役所への手続きは、葬儀屋が代行してくれました。

ただ、問題は葬儀が終わった後です。

市役所や銀行、税務署、年金事務所などに東奔西走しなければなりません!

しかも、公的な施設は平日しか開いていないため、会社を休んで集中的に手続きをする必要があるのです。

忌引きと有給を有効活用しなければいけないです!

わたしが直面した、主な手続きをリストアップしますね。

| 手続きの項目 | 緊急度 | いつまでに?(目安) | どこで?(主な窓口) |

|---|---|---|---|

| 死亡届 | 高 | 死亡を知った日から7日以内 | 市区町村の役所(葬儀社が代行するケースもあり) |

| 公的年金の手続き(受給停止) | 高 | 死亡日から10日または14日以内 | 年金事務所、年金相談センター |

| 確定申告(準確定申告) | 高 | 死亡を知った日の翌日から「4ヶ月以内」 | 税務署 |

| 相続税申告(該当する場合) | 高 | 死亡を知った日の翌日から「10ヶ月以内」 | 税務署 |

| 生命保険の手続き | 高 | できるだけ速やかに(請求時効に注意) | 各生命保険会社 |

| 金融機関の口座凍結・相続 | 高 | できるだけ速やかに | 各金融機関(銀行、信金、ゆうちょ等) |

| お寺などで法要の確認 | 中 | 葬儀後、四十九日法要などの日程調整のため | お寺・菩提寺 |

| スマートフォンの解約 | 低 | できるだけ速やかに(料金が発生するため) | 各携帯電話会社 |

| 公共料金・その他契約(名義変更/解約) | 低 | できるだけ速やかに(料金が発生する場合) | 電力、ガス、水道、カード会社など |

ちなみに、補足のメモも残します。

健康保険証や運転免許書について

何度か市役所に行って公的手続きをしたのですが、一般的に必要といわれている「健康保険証の返却」は不要でした。未払いなどがない場合は保険証は返却しなくていいとのこと。

同様に、警察署での「運転免許書の返却」もとくに不要と言われました。

これは知らなかったです……。

ただ、これはわたしのケースなので、念のため各所担当に聞いてみてくださいね。

葬祭費の請求

また、市町村によっては葬祭費を申請することができます。

私の地域では50,000円が請求できたため、葬儀屋に依頼して葬儀証明書等を用意し、郵送で手配しました。

金融機関と税務署の手続きが一番しんどい

手続きの中で、特に手間がかかったのが金融機関と税務署での手続きでした。

故人の口座は、死亡を知った金融機関によって「凍結」されます。

凍結される前に、相続手続き(解約や名義変更)を進める必要があります。

わたしの場合、ゆうちょ銀行と信用金庫、2つの口座手続きを行いました。

金融機関により多少の違いはあるかもしれませんが、おおむね次の流れで進めることになります。

【銀行の場合】口座凍結に必要な6つの書類

手続きには、多くの書類が必要となります。

不備があると二度手間になるため、事前準備がすごい重要です!

① 相続手続依頼書

これは銀行窓口で専用の用紙をもらいます。

相続人全員が、それぞれ署名と捺印(実印)をします。

② 亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本など

これが一番の難関かもしれません。

亡くなった方の「誕生から死亡まで」の戸籍謄本をすべて用意しなければなりません。 もし全国を転々としている場合は、各市区町村から取り寄せる必要があり、厄介かもしれませんね。

③ 相続人の戸籍抄(謄)本

相続人「すべて」の方の戸籍謄本が必要になります。 配偶者や子どもは、原則的に戸籍謄本が必要です。

わたしの場合、戸籍謄本の全部を用意しました。

結婚して実家の世帯からは除籍されていましたが、わたしの戸籍謄本があれば、母親との戸籍の続柄が照合できることになりますので。

④ 相続人の印鑑登録証明書

相続人全員分が、1通ずつ必要となります。

これは①の「相続手続依頼書」に押印した実印を証明するためのものです。

ちなみに、③の戸籍謄本と④の印鑑証明書は期限にも注意が必要!

「発行日から6ヶ月以内」に金融機関の窓口で申請しなければなりません。

証明書を取得したら忘れないうちに早めに銀行で手続きしましょう!

⑤ 金融機関の通帳やキャッシュカードなど

通帳や証書、キャッシュカードなどは全て返却しなければなりません。

もし貸金庫やカードローンがある場合には、別に解約届などが必要になります。

その場合は、少し大変ですね。

⑥ 遺産分割協議書

これは必須ではありませんでした。

もし相続人の間で協議がされた結果、「遺産分割協議書」を作成した場合はそれも提出することになります。

【ゆうちょ銀行の場合】手続きは即日でOK

ゆうちょ銀行の手続きは銀行よりもはるかに簡易なものでした。

窓口からの書類を提出し、ゆうちょ銀行内に他口座がないかを確認してもらい、関係書類を提出すると即日で手続き完了!

銀行のように戸籍謄本などを用意する必要がなかったため、意外とすぐに口座をクローズできました。

ただ、印鑑登録証明証の申告が必要となるケースがあるので、事前に市民センターなどで印鑑登録証明書を取得しておくとスムーズです。

【税務署】所得税は不要でも消費税申告は必要!

今回のケースでは、母親の所得が一定金額(所得控除)以下だったため、「所得税」の準確定申告は不要でした。

ところが、消費税に関しては赤字であろうが申告が必要でした。

母親は生前、宅配のお仕事を「課税事業者」として行なっていたため、亡くなった時点で消費税の申告義務が発生するのです。

これが「消費税の準確定申告」です。

消費税は所得税と違って「預り金」のような側面があるので、所得税の準確定申告が不要な場合でも、消費税は別途必要になるのです。

わたしも当初は認識していませんでしたが、税務署に確認して発覚しました。

これは、一般の方にはイメージがつきにくいかもしれないのでご注意を。

消費税は普通の確定申告でも難しいのにね……。

【参考記事】はじめての消費税の確定申告がハードすぎたので、5つの備忘録を残します。

以上です!

この経験が、いつか誰かのお役に立てれば幸いです。

🌟お役立ち情報&サービスのご案内

活動のご紹介

①Kindle作家活動

17冊の電子書籍、好評発売中!

- 「FP3級試験に合格するための問題集」

- 「宅建士試験対策!わかりやすい作図テキスト」

- 「行政書士の記述対策問題集」

- 「スリランカ・アーユルヴェーダ旅行記」

- 「断薬自伝」睡眠薬の断ち切り方

- 「ロマンとソロバン!48歳会社員が挑むヨーロッパ移住下見ひとり旅」

📖 今すぐお得に読める! 📖

Kindle Unlimited会員なら月額980円で200万冊以上の電子書籍が読み放題!

>> 30日間の無料体験はこちら

②個別相談

「1級FP」「宅建士」「行政書士合格者」として、いろいろなアプローチから人生設計をお手伝いします!

【ココナラ】というサービスで「FP相談」受付中!

そのほか「勉強相談」や「会社を辞めたいご相談」も出品しています!

📧お気軽にご相談ください!

ココナラ以外でもお問い合わせフォームからメッセージをお送りいただけます。

問い合わせはお気軽に!

💬 ブログを読んで「ちょっと話を聞いてみたい」「直接質問したい」と思った方は、お問い合わせフォームからご連絡いただけます。

ご相談やご質問はお気軽にどうぞ!

👉 各サービスの詳細や最新情報は以下でまとめています。

この記事を書いたのは私です

-

いまは兼業会社員ですが、2025年中に行政書士事務所を開業予定!

【経歴】1977年兵庫県生まれ。一橋大学経済学部卒業後、多業界ですべての管理部門を経験しました!(IT、経理、経営企画、財務、人事、マーケティングなど)

【保有資格】1級FP技能士・宅地建物取引士・行政書士試験合格(2024年)・HSK2級・TOEICそこそこ。

【得意分野】人生設計。計画立案。ライティング。図解。

【趣味】カフェめぐり。グルメ。勉強。旅。表現。

最新の投稿

おすすめの本と映画2025年12月2日「ブレイクショットの軌跡」が「ダークサイドの参考書」みたいな小説だった件

おすすめの本と映画2025年12月2日「ブレイクショットの軌跡」が「ダークサイドの参考書」みたいな小説だった件 旅&グルメ2025年12月1日今年最後の「ひとり合宿@水戸」の振り返り&2026年のひとり合宿の予定!

旅&グルメ2025年12月1日今年最後の「ひとり合宿@水戸」の振り返り&2026年のひとり合宿の予定! 起業2025年11月9日4年間の人生の回り道!撤退から学んだ「起業失敗すら失敗した理由」

起業2025年11月9日4年間の人生の回り道!撤退から学んだ「起業失敗すら失敗した理由」 交通戦略2025年11月8日【1,000円課金するべきか?】「ぷらっとこだまのグリーン車」に初めて乗車したレビュー

交通戦略2025年11月8日【1,000円課金するべきか?】「ぷらっとこだまのグリーン車」に初めて乗車したレビュー